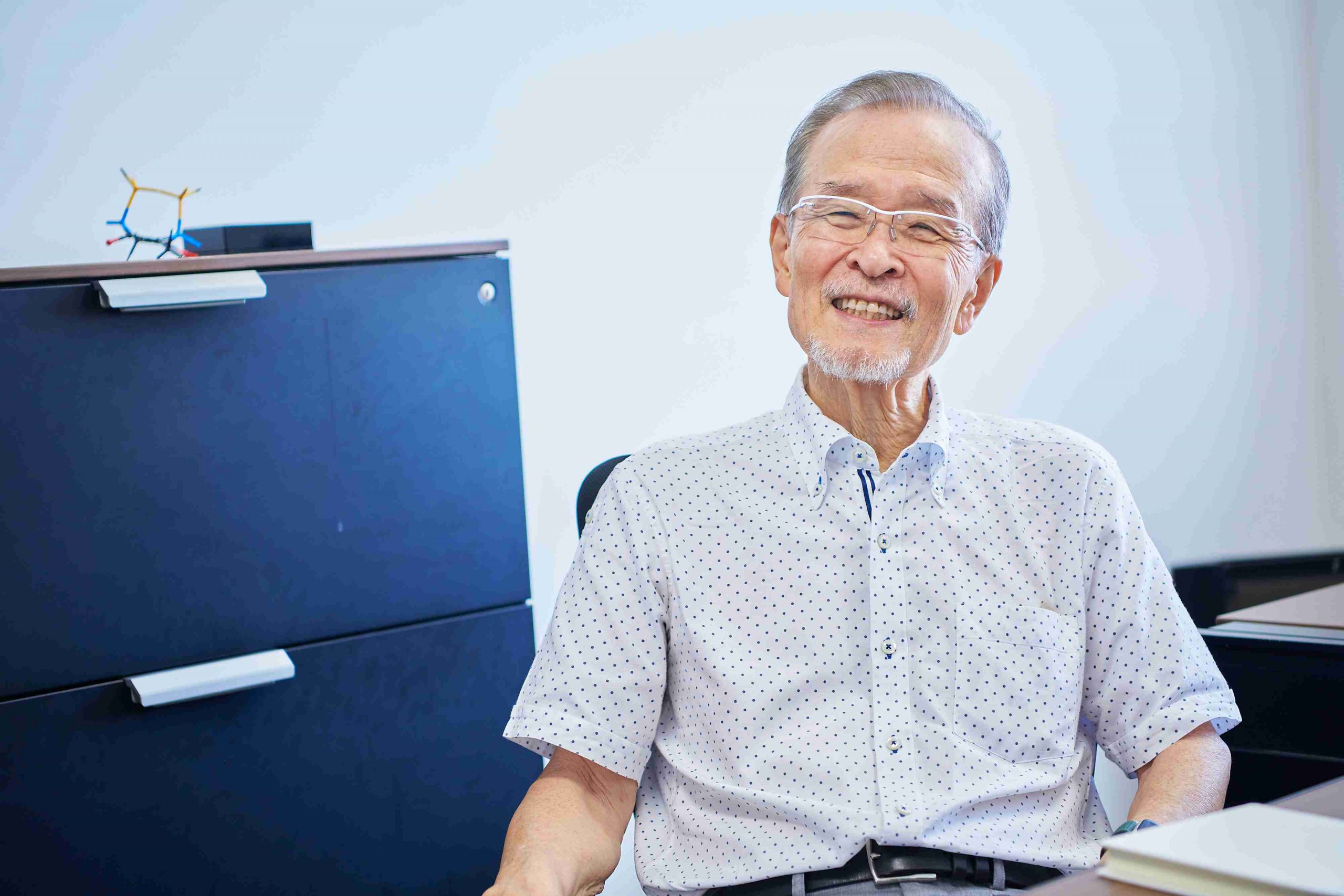

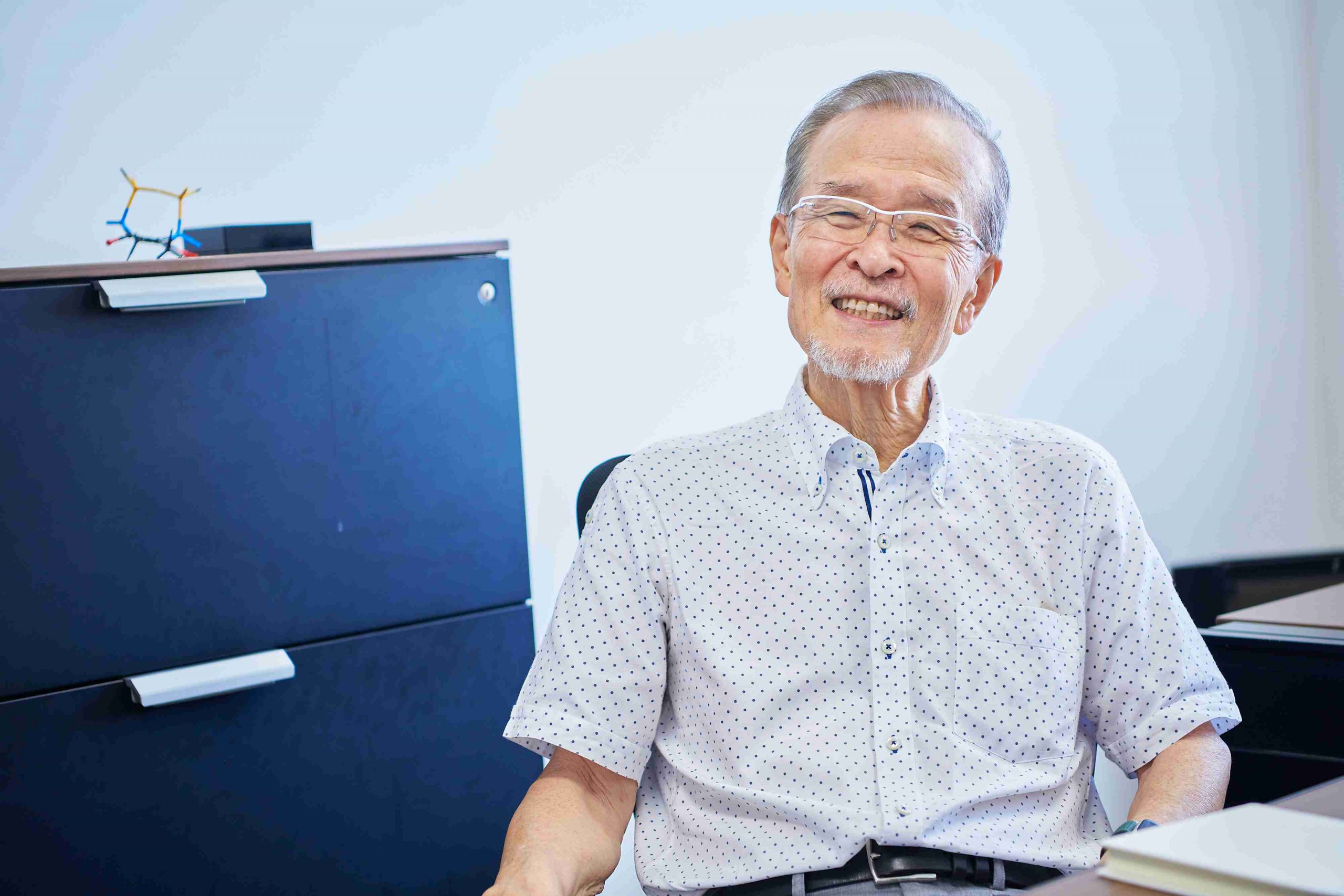

text_Hirokuni Kanki

photos_Tsunaki Kuwashima (KAIBUTSU)

ー

山本先生は、1943年生まれの81歳。お体も頭脳も健康でいられる秘訣を聞かれる機会も多いのではないですか?

山本先生

新しいことを考えるのが好きなので、そのおかげかもしれません。30分から1時間ほどできたら1,000字ほどの文章を書くのが日課です。内容は、論文の執筆とは関係がないエッセイですね。

お忙しいそうなのに、先生はそんな時間がよくつくれるなぁ、と驚いちゃいます。

山本先生

今でも忘れられない思い出があるんですよ。僕がハーバードの大学院で研究に没頭していた20代。交流を持ったのが、新進の数学者として学生たちに憧れられていた広中平祐(ひろなか・へいすけ)先生でした。

ある日、僕の研究室を広中先生が訪れたときのこと。実験をやめることができなかった僕は、ひと段落するまで待っていただいたのです。しばらくして、先生は僕を見てこう言いました。「どうして君たちはそんなに忙しくしているんだい? 僕は家のハンモックに寝そべって、ぼーっと考える時間がいちばん創造的なのに」と。

自分の内側から、ふっと湧いてくる発想をつかまえる時間をつくるのが大切なんですね。思考を熟成させる時間をとること。メモしとかなきゃ。

山本先生

僕は京大時代に「君たちの席に椅子はないぞ」と言われるほど実験三昧の日々だったので、広中先生の言葉の重さがその時点でわかりませんでした。でも、時が経って研究を指揮する役職につき、自分が常に新しいプロジェクトを考えなければいけない立場になると、その言葉がやっと腑に落ちたんです。

いったん目の前の研究から離れて遠くから眺め、全体を一体としてぼんやり考えること。それが新しい発想にいたる最も創造的な時間なんです。こういう思考は、暗記テスト中心の教育からは絶対に育まれませんよ。

暗記や論理ではなく、全く新しい発想は、そうやって生まれてくるんですね。

山本先生

そういうことです。過去にノーベル賞を取った研究者を調べると、多くの人が新しい発想をふとした瞬間に思いついています。偉大な理論は、じっと考えているときに生まれるものではないんです。アインシュタインもウトウトまどろんでいたときだし、湯川秀樹博士も風呂に入っているときに思いついたそうです。

PCR法で有名なキャリー・マリス博士(1993年ノーベル化学賞受賞)もそうだったと読んだことがあります。

山本先生

恋人と一緒に愛車「ホンダ・シビック」でドライブしているときにふと思いつき、車を停めてアイデアだけを書きつけて、デートの続きを楽しんだそうですね(笑)。そういうエピソードばかりなんですよ。

ー

無意識にでも考えに考えて、熟成させる時間が必要なのかもしれません。

山本先生

だから「24時間考えてください」と学生さんに言うんです。寝ているときにだって考えなくてはいけません。夢の中に科学が出てきたら、いよいよ本物になりつつあるよと。

先生は考えることが本当にお好きなんですね!

山本先生

だから、僕は企業のコンサルテーションをするのが昔から好きですよ。大学の先生では1社やっている人も珍しいですが、今も5社ほどやらせてもらっています。

うわぁ。80歳で5社!

山本先生

すごいでしょう(笑)。これも考えるのが面白いからやっているんです。内容は科学に関することに限らず、ありとあらゆることを議論します。例えば、ある社員の方が2年、3年と考えて思いつかなかったことを、僕は10分か15分ほどで考えて言わなきゃいけない。彼が今まで絶対に思いつかなかったことを喋るという「ゲーム」です。それってやっぱり面白いですよ。

専門性の高い研究者ほど「できない理由をたくさん思いついてしまって大変」と僕は聞いたことがあります。「これは難しいから不可能だろう」って諦めてしまうんだと。

山本先生

なるほど。逆に、僕は「できないこと」しか考えないんですよ。

えっ!?

山本先生

できないことを考えるからこそ面白い。できないことを「どうしたらできるようになるんだろう」とずっと考えて、ふと思いつくんです。そこからすぐ手を動かしてやってみたら、結構、面白いかたちになってくる。だから今までに誰もやっていなかったことを、いつも発想の原点にしようとしています。

できることを考えたって、そんなものはなんの役にも立たない。これまでにできなかったことというのは、やっぱりものすごく難しいんですね。だからこそ1年、2年と考えるのは当たり前です。3年、4年と考え続けていると、世界がひっくり返るものが出てくる。それが面白いんです。

ー

日本とアメリカ、両国の環境で研究をしてきた山本先生に、どういう点がいちばん違うのかをお聞きしたいです。

山本先生

大学に関して言えば、アメリカでは大部分の時間を研究に充てられました。日本の大学の先生は次から次へと用事を頼まれるので、きっと10%ぐらいの時間しか研究できていないんじゃないかな。

教授会も日本と同様にありますが、月に1回、1時間と決まっていました。1時間経つと、話の途中でもみんな立ち上がってどこかへ行ってしまう。日本だと5、6時間は平気でやりますから。日本人は本当にいい素質を持っているのに、それがすべては生かされていないのは残念なことですね。

ー

日本人のいい素質とは、どのようなものでしょう?

山本先生

センスがいいんですよ。自由闊達にものごとを考えられるセンス。論理的であるよりも、それが素晴らしいところです。

世界中のノーベル賞の受賞者にユニークなエピソードが多いのも、センスの話に繋がるのかもしれません。

山本先生

本当にそうですね。これからのノーベル賞は大学の研究者は減って、もっと社会の中から受賞者が出てきますよ。

ー

民間の研究機関や企業の研究者だと「人の役に立たない商品は売れない」という考え方がありますから、世の中を変える発見が出てくるのかもしれません。

山本先生

アメリカの大学院生は、自分の研究から製品が生まれたら、どれくらいの人が買うか。どのぐらい市場が大きいかを必ず考えています。みんな夢がありますよ。ただし競争だから、お互いに協力するということはあまりない。

日本のいいところは、誰かの能力をサポートして全体で盛り上げようとする力です。歴史上も、織田信長とか徳川家康とか、すごい力がある人が出てきたとき、周りに10人、20人ぐらいサポートする人がいました。

ー

個人の力と集団の力。両方ないとダメなんですね。

山本先生

日本はそのバランスがすごくいいんです。だから、京大の福井謙一先生(1981年ノーベル化学賞受賞)の場合にも、周囲がすごくサポートしていましたね。

海外で実感するのは、アメリカの研究者、ヨーロッパの研究者、中国の研究者、それから日本の研究者、みんな物事の考え方の基盤が違うことです。そうすると、これが不可能か可能かということすら違ってくる。その人たちが自由に発想できて、新しいものが出てくる環境を整えれば、どんどん面白い成果が生まれるのだと思いますよ。

先生の小さいころのお話もうかがいたいです。化学の道を志したのは、いつごろでしたか?

山本先生

中学に上がるころには、もう化学が大好きでしたね。灘中では化学部に入って悪さばっかりしていましたよ(笑)。あるとき、学校の花壇に「火山」を作ったんです。

火山って、自分で作れるものなんですか?

山本先生

土を50センチぐらい掘ってね、そこに過マンガン酸カリウムをビン1本分くらい入れて埋めて、その上にグリセリン1ビンをまたザーッとかける。そうすると、だいたい30分くらいかけて染み込むでしょう。それで2メートル以上の火柱が上がるんですよ。それを見たいだけにやった。

ー

今なら全国ニュースになってしまいます。

山本先生

テルミット反応なんかも、今の学校は危ないからやっちゃいけないと。大学生になっても知らない人がいっぱいいるんですよ。僕らはロケットを自作して飛ばしていたものですけど。

そんな先生はロケット工学などの道には進まず化学者になりました。ズバリ、化学の魅力ってどこにありますか?

山本先生

他の学問も同じだと思いますが、失敗の連続なんですよ。こういうふうになるだろう、と自分で勝手にストーリー立てて実験するわけですが、化学では翌日か翌々日に失敗がわかる。

それが物理の場合だと、結果が1秒後にわかります。反対に生物の場合は、1年ぐらいかかる場合が多い。僕がやっている化学は短すぎず、長すぎず。ちょうどいい時間だから好きなんです。

ー

これから化学の道、あるいはサイエンスを志す若い世代に向けてメッセージをお願いします。

山本先生

僕がシカゴ大学に在籍中、とても感動した制度がありました。同じイリノイ州内の学校から、優秀な学生を各校から1〜2人ずつ、全部で10人ぐらい集めて、1週間の集団生活をしてもらうんです。その場にノーベル賞を取ったような科学者たちが夫婦でやってきて、学生と3食を一緒に取りながら24時間を過ごす。それが20歳前半くらいの学生にとって、かけがえのない時間になるんですね。

それを日本でどうしてもやりたかったので、あちこちにお願いして実現させました。北大、東北大……各大学院には、本当にとがった学生さんが1人や2人いるものです。もう本当に天狗になっている。そういう人たちを毎年15人ほど集めて、琵琶湖の近くのホテルに2晩ほど招待しています。

僕たちもそこへ行って、学生と話をしたり、真剣に議論したりする。学校では飛び抜けて優秀でも、しばらくすると自分がそんなに偉くないとわかるわけですね。それがいい。「大津会議」という名前で20年近く続けているんです。もう200人ほどそこから巣立って、その人たちが日本をリードするような研究や仕事をやっていますよ。

ー

先生はすでに社会のためになることをされていたんですね。

山本先生

そう。人への投資はみんなにとって大事ですから、社会のためとも言えなくはないですね。

もうひとつやっているのは、化学の分野で世界に誇れる優れた仕事をした40歳以下の研究者を表彰する制度です。なかでも、年間1名を表彰する「MBLA」の受賞者は、3週間ほどかけて世界中を講演するツアーをしてもらいます。

ヨーロッパではミュンヘンのLMU、スイスのETH、マックス・プランク研究所。アメリカに渡って、プリンストン大、MIT、ハーバード大、スタンフォード大……全部で10カ所の講演を終えるころには、もうヨロヨロです(苦笑)。

天野エンザイムさんにも「研究奨励賞」がありますが、若い人を応援する仕組みには拍手を贈りたいです!

山本先生

なんでそれがいいかというと、世界中に同じ世代の若い研究者や学生の友だちが増えるからですね。ざっとそれだけの大学も回ると、もう100人以上の友だちができる。この友情を大事にしてくださいということなんです。

きっと人生の財産になりますね。

山本先生

僕の一番の友だちはバリー・シャープレスというノーベル化学賞を2回取っている化学者です。若くして日本に来て講演旅行をしてもらったときは子どもが生まれたばかり。ある講演の日に、家族の都合で彼が子どもをみなくてはいけなくなった。それで赤ちゃんを背負いながら講演した姿が日本ですごく有名になったんですよ。あまり物事にとらわれないタイプです。

ー

先生も親友からは影響を受けましたか?

山本先生

彼のオフィスは机と椅子しかないことで有名でした。全部、捨てちゃう。そうでないと新しいことが出てきやしないんだと。僕と同じですね。彼は自分がやっている研究を「釣り」のようなものだと言っています。どんな魚が上がってくるか、毎日楽しみでしょうがないというわけ。いいですよね。

こうした友情は、10年、20年、あるいは半世紀以上と続くものです。そんな関係性の中で刺激をもらい、自分がいかに輝けるか。若い人たちには、それをぜひ考えてほしいですね。日本の中だけで輝いたってしょうがないですから。

山本先生のお話には、新しい時代の研究開発の在り方について、重要な示唆を秘めていると感じました。「偶然の発見」に依存していた従来の手法から、論理的なアプローチと最新技術を組み合わせることで、より効率的な物質の探索・合成が可能になることを、ペプチド合成の新手法を例に教えていただきました。

このアプローチは、私たち酵素の研究開発現場にも大きな転換をもたらす可能性を感じます。特に先生の「できないことを考え続ける」という研究姿勢は、新しい酵素の探索において重要な指針となります。日本人特有の繊細なセンスと協調性を活かしながら、世界の課題解決に貢献できる酵素の開発に、これからも取り組んでいきたいと思います。

この世界のあらゆる場面で活動する酵素、その新たな可能性を求めて。

現在、さまざまな分野で活躍中の人々のもとを「酵素くん」と一緒に訪ね、お話をうかがうコーナーです。