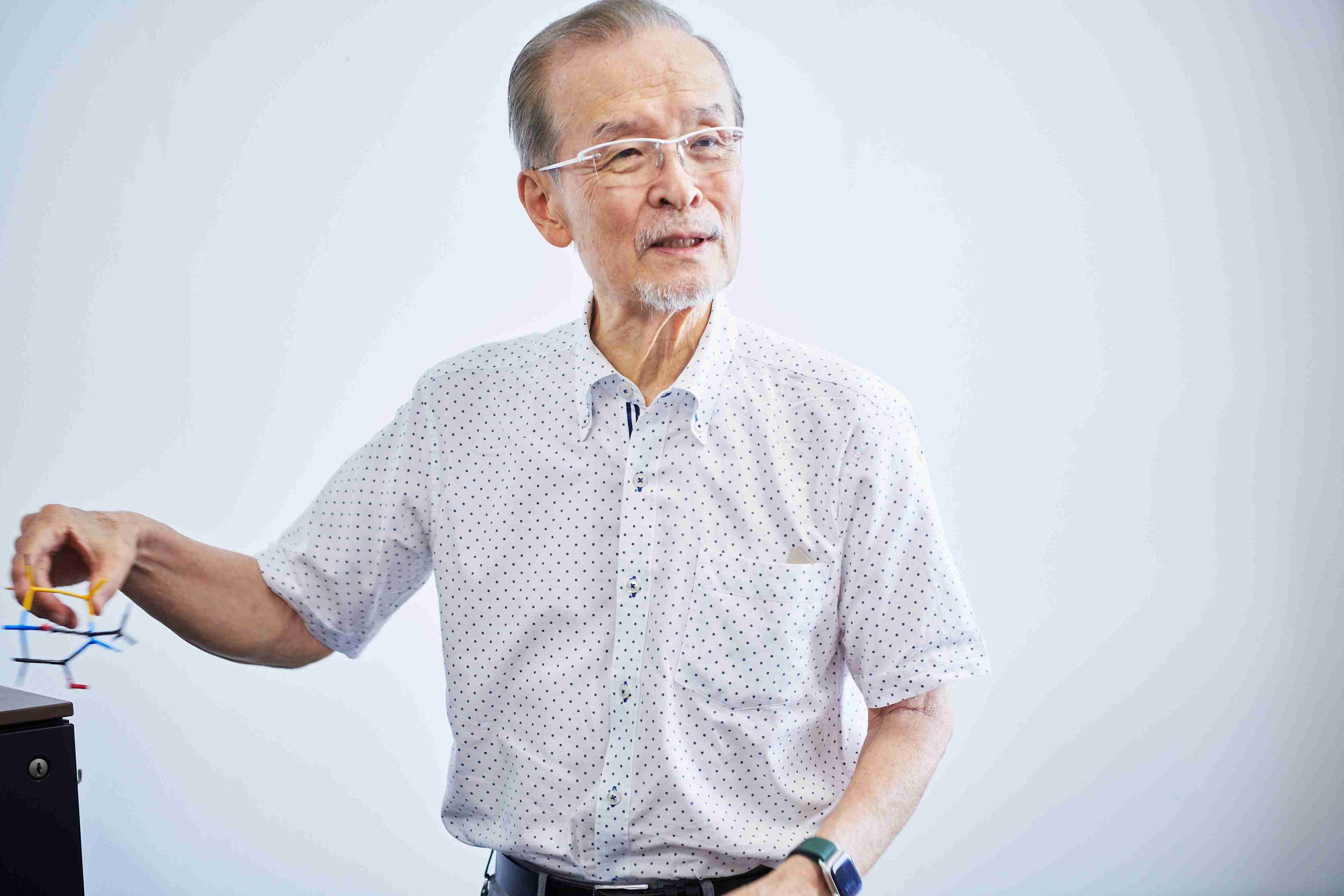

text_Hirokuni Kanki

photos_Tsunaki Kuwashima (KAIBUTSU)

ー

先生はとてもオシャレなハットを被られていますね。

山本先生

季節ごとに全部で7〜8点を持っています。なぜ帽子を被っているのかというと、ケガの予防でもあるんです。僕は今、81歳。あと4年は頑張りたいと思っているんですよ。

ー

それにしても、お邪魔した中部大学のお部屋には本棚などもなくて、とてもサッパリした空間です。普段からこうなのですか?

山本先生

ええ。僕は読み終わった本をすべて捨ててしまいますから。自分が写っている記念写真などを貰ったときも、だいたい50秒くらい、じーっと眺めてから「一生分、見た」と判断してゴミ箱行きです。

すごい。「断捨離」をするどころか、普段から何にも残さないなんて!

山本先生

そのような態度で臨まないと、とても新しいものなんて生まれないと思うんですよ。

ー

山本先生は酸触媒研究の第一人者として国内外で著名な化学者ですが、近年は「ペプチド合成」という分野に絞ってゼロから新たな研究に挑まれています。それは、どんな理由からですか?

山本先生

これまでの半世紀以上にわたる化学者人生で、僕はずっと(応用研究の核となる)純粋研究に打ち込んできました。そこに面白さもやり甲斐もあったし、専門分野で有名にもなりました。

例えば「ルイス酸」や「キラルルイス酸」、「ブレンステッド酸触媒」といった単語では、僕の論文が世界で一番引用されているそうです。でも、そんなの嬉しくも何ともない。なにか少しでも人の役に立てているかというと、そうではないのですから。

今、先生がおっしゃったのは「不斉(ふせい)反応」と呼ばれる研究ですよね。さまざまな新しい化学物質の開発に貢献しているし、医薬品や工業用材料の製造でも重要な役割を果たしています。だから社会の役に立ってないということなんて、全然ないと僕は思うのですけれど……。

山本先生

50年ぐらい先になら、もしかしてすごく役に立っているかもしれませんよ。でも、それじゃあしょうがないです。やっぱり今の世の中を動かしていない。こうした思いが、自分が70歳を超えたときにふと浮かびました。

なにかのきっかけがあったんですか?

山本先生

どうしてそんなことを考えたのかと言えば、20世紀末のある科学会議のことが頭にあったからです。それは1999年にあった世界科学会議で、ハンガリーの首都ブダペストで開催されました。世界中からおよそ2,000人の科学者が集まって「科学技術というものは、次の世紀に向けてどうあるべきか?」を議論したのですね。

そこで発表されたのが、通称「ブダペスト宣言」。これは「科学技術は今までと違って、もっと人間に役に立つものをつくるべきだ」という内容です。その宣言があってから、ヨーロッパやアメリカの科学技術のプロジェクトは、少しずつ人間に役立つものを目標にするようになりました。しかし、国内ではそうした流れがほとんど見られません。自分も70歳になるまでそうだったので偉そうなことを言えませんが。

ー

日本の研究者は、まだまだ“象牙の塔”の中にいると。

山本先生

そうです。それで2年ぐらいかけて、僕自身は「次に何を研究するべきか?」を考えました。その結果、これまでの研究をすべて捨てて、ペプチド1本に絞ったんですね。

ー

シカゴ大学で10年近く教授を務めてから帰国して、中部大学に移られてからのことですね。

山本先生

アメリカで僕の研究者としての仕事もそろそろ終わりかなと思っていたのですが、もう少しやりたい。できれば、人間の役に立つ仕事をしてみたいと考えたんですよ。

常に新しいことに思いを巡らせている先生らしいというか、大きな覚悟をされましたね。

山本先生

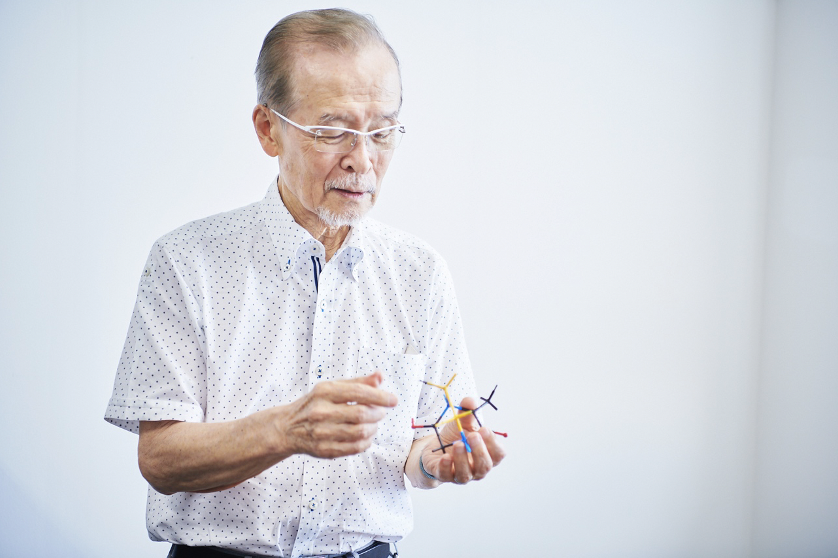

僕は70歳を超えてすごく新しい仕事を始めたわけではありません。でも、ペプチドをつくるときに誰も思いがけなかった手法を考えつきました。

山本先生

例えばペプチドは、2,000〜3,000種類の天然物として確かに存在していますが、それはごく一部。なぜかというと、アミノ酸が10個繋がったペプチドだけでも、ざっと言って10兆ぐらいあるんですね。偶然見つかる酵素に相当するものが、数えきれないくらいタンパク質の中にある。まだまだ面白いものが無限にあるんです。

僕とペプチドはどちらもアミノ酸でできているし、体の中でいろいろな反応を起こす手助けをするところは似ていますよね。僕たち酵素は、反応を促進させるのが主な仕事。ペプチドは、体の中で特定のメッセージを伝えたり、成長や健康に関係する役割を担ったりするから、特に創薬に役立つと言われていますし。

山本先生

その通りです。でも、10兆のうちでたった1,000くらい、たまたま見つかったペプチドが薬になっている。もう、ほとんど偶然に頼って見つけるというのが今までの薬。それは漢方薬でも西洋薬でも変わりないです。

でも、まったくのゼロから新しいペプチドをつくり上げることができれば、世の中が変わるだろうと思うんですよ。

なんだか抗生物質をつくる話にも似ています。

山本先生

抗生物質以外の薬は、1万分の1の確率という偶然に近い確率から生まれたものですから。やっぱり抗生物質のように目標に沿ってつくれたらいいと思いませんか?

だんだん見つかるペプチドも減ってきているとも聞いているので、先生の考えた新しい手法が求められているんだなと思いました。

山本先生

科学には、必然の科学と偶然の科学があります。必然のほうは何をやっているかというと、あるルールがあり、そのルールにどれくらい合うかを調べている。物理学がそうですね。偶然のほうは毎日違うことをやって、ある日突然、何かの当たりが出てくるということを見ているわけです。

ー

化学という学問は、偶然の科学なのですね。

山本先生

そういうことです。でも僕はそれが好きだったから、それはそれで良かったんですよ。それが悪いとは決して思っていなかったけれど、今度は論理的に見つかる方法でやりたいのです。

ー

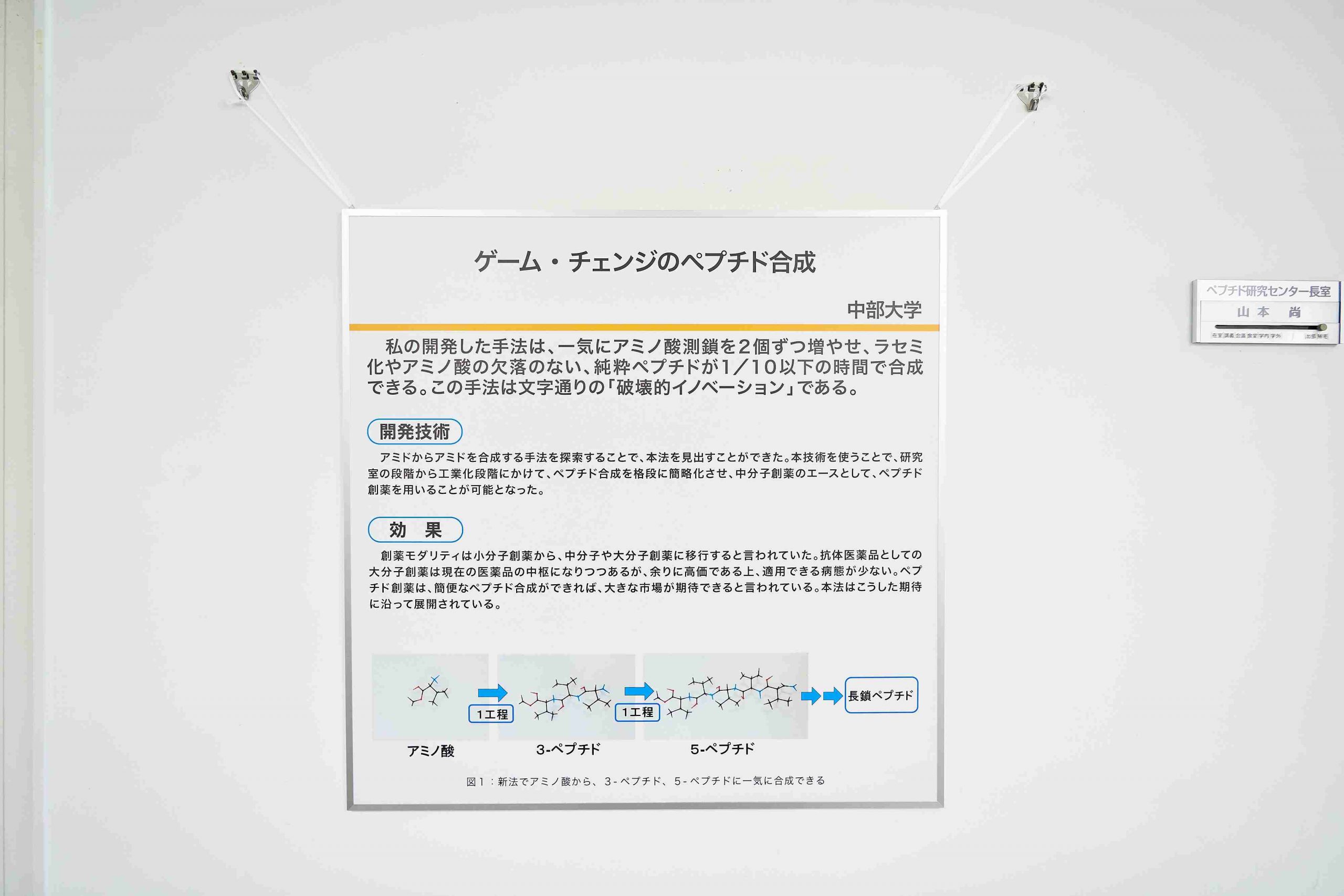

新しいペプチド合成は、どのように進むのですか。

山本先生

まずペプチドやアミノ酸に、ある化合物を入れます。すると、トリペプチドというアミノ酸が3つ繋がったものができます。もう1回、同じことをやると、次は5つのアミノ酸が繋がったものになります。

山本先生

そうやってぐんぐん伸ばしていくのです。例えば20〜30のアミノ酸が繋がったペプチドというと、どんな研究所でもこれまで1年以上かかっていたように、つくるのがとても大変でした。でも、僕のやり方だと2週間もあれば十分です。

時間がものすごい短くなるんですね!!

山本先生

ね、いいでしょう。1つのプレートの上に20x20、ちょうど400種類のジケトピペラジンという化合物ができるのですが、そこへ別のアミノ酸を入れる。すると、1つのアミノ酸が2つ、別々のアミノ酸に繋がったものができます。そこからベストなものを選ぶ。その作業を20回繰り返すと、8,000種類のトリペプチドができるんです。

山本先生

こうした作業をロボットを使って機械的にやります。つまり、機械工学と有機化学の融合ですね。素晴らしい手法なんですが、機械の値段が非常に高いのがネックですよ(苦笑)。大きさは1メートル半ぐらいの機械ですが、それで1億円以上してしまいますから。

すでに中部大学の研究室にあるのですか?

山本先生

いえ、この春から兼務している千葉工業大学の次世代ペプチド開発研究センターで購入する予定です。届くのは半年先になるでしょうか。世界中の企業がそのスイス製の機械を買おうとしているので、なかなか手に入らないそうです。今オーダーすると、納品まで1年半から2年待ちなんだとか。

天野エンザイムの研究員さんたちも、機械を使って僕たち酵素を探しています。微生物のライブラリを準備して、そこからスクリーニングを続けるんです。いつゴールに辿り着くのかもわからないなか、ひたすらやり続ける。こうした地道な作業に向いているのが日本の研究者の強みだって言っていました。

ー

今まで山本先生の方法が試みられなかったのは、機械の発達を待っていたからでしょうか。

山本先生

それもあります。でも、僕のやり方をしないと絶対できないから、機械が先にあってもダメだったのです。

ー

この手法を先生が考案して、論文で発表されたのはいつごろでしょう?

山本先生

2年ほど前ですね。現在僕は、「ツーバイツー」という名前で呼んでいます。

本当に最新の研究なんですね!

ー

偶然でしか見つからなかった成果が、もっと時間を短縮して、論理的かつ効率的に見つけられるところまで来ているわけですね。

山本先生

そうなんです。偶然に基づく発見が化学ですが、機械というものは論理的で必然に基づくのが本筋です。偶然の学問と機械を結びつけるのは、これまでやりにくいものでしたが、やっぱりやらなきゃいけない。機械をもっと上手に使うことが、これからますます重要になってくるはずです。

偶然の科学から、必然の科学へ。シンプルながら誰も思いつかなかったアイデアで、ペプチド合成の新たな道を切り開いた山本先生。後編では「創造性はどこから来るか」のヒントを語ってもらいます。化学を志した少年時代のエピソード、学生や若い研究者に向けたメッセージも。海外での研究生活も長い山本先生が気づいた「日本らしさを生かした研究」についても伺いました。

→<後編>へ続くこの世界のあらゆる場面で活動する酵素、その新たな可能性を求めて。

現在、さまざまな分野で活躍中の人々のもとを「酵素くん」と一緒に訪ね、お話をうかがうコーナーです。