text_Hirokuni Kanki

photos by TOTEM

ヒラクさん

この展覧会のキュレーター、小倉ヒラクと申します。今日は「そもそも酵素とは何か?」というお話からするといいかなと思います。

ヒラクさん

それでは会場の皆さんを代表して、天野エンザイムの研究部長に質問をします。小池田さん、ずばり酵素って何ですか?

小池田さん

いきなり難しい質問ですね(笑)。酵素というのは「主にタンパクでできた『触媒作用』を持つ生体物質」という言い方をしています。

ヒラクさん

簡単に言えば「特殊なタンパク質」ということですか。

小池田さん

はい。タンパク質はアミノ酸からできています。酵素を作っているアミノ酸と基本的にあまり種類は変わりません。ただ、その「組み合わせ」が違うだけなんです。

重要なのは、酵素はタンパク質のように「栄養素として分解されるものではない」ということ。じゃあ、何をやっているのかというと「特殊なアミノ酸の形」を生かして、化学反応を助ける物質なんです。このはたらきを「触媒反応」と言います。

ヒラクさん

特殊な形というのは、どんな形なんですか?

小池田さん

酵素は「ある物質を捕まえて、その構造を変えたり、分解したり」するはたらきをしています。捕まえるためには、対象の形に合わせた構造を持っていないといけません。

捕まえたあと、その物質に酵素が作用します。例えば「分解」の場合、まずは捕まえてから、特定の場所を分解するんです。

ヒラクさん

なるほど。捕まえて、どこかを切り離し、バラバラにしたりする。ほかにやっているのは?

小池田さん

「合成」ですね。同じく捕まえるんだけども、今度は捕まえたところに違う物質を持ってきて、くっつける。もしくは違う2つの物質を捕まえて、それらの間をくっつける反応をします。

ヒラクさん

同じように「形で捕まえる」と言っても、切り離すこともあれば、くっつけることもある。真逆のことをしているということですね。

小池田さん

そうなんです。いずれにせよ、とにかく最初に対象の物質をキャッチしないとできません。そのためには形が大事。それが酵素の大きな特徴の1つです。

ヒラクさん

ここから特別ゲストの清水さんにもうかがいます。

清水さん

私は京都大学でずっと昔に発酵の先生をしていました。ここまでは酵素の話でしたが、私からは「酵母」の話をしたいと思います。

ヒラクさん

清水先生のリクエストで、ここにワインをお持ちしました。

清水さん

さて、このワインはブドウからできますよね。ブドウの糖に酵母を入れるとアルコールに変わる。それがワインです。ただ、いきなりブドウの糖がアルコールになるわけじゃなくて、その間に何段階かの「糖からアルコールに至る変化」があります。見かけ上は酵母がそれをしていますが、その酵母の中に入っている酵素が1つひとつの変化をやって、最終的にアルコールになるわけです。

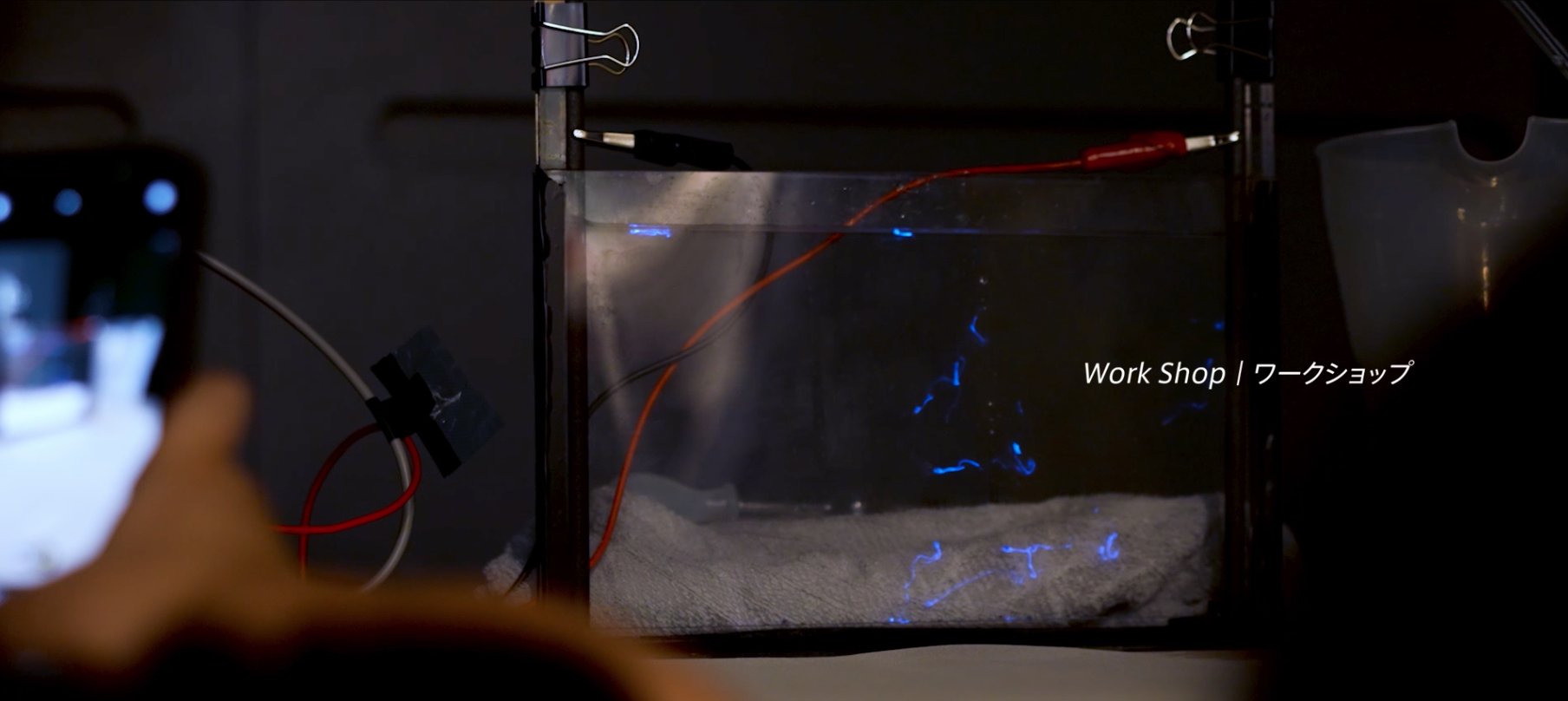

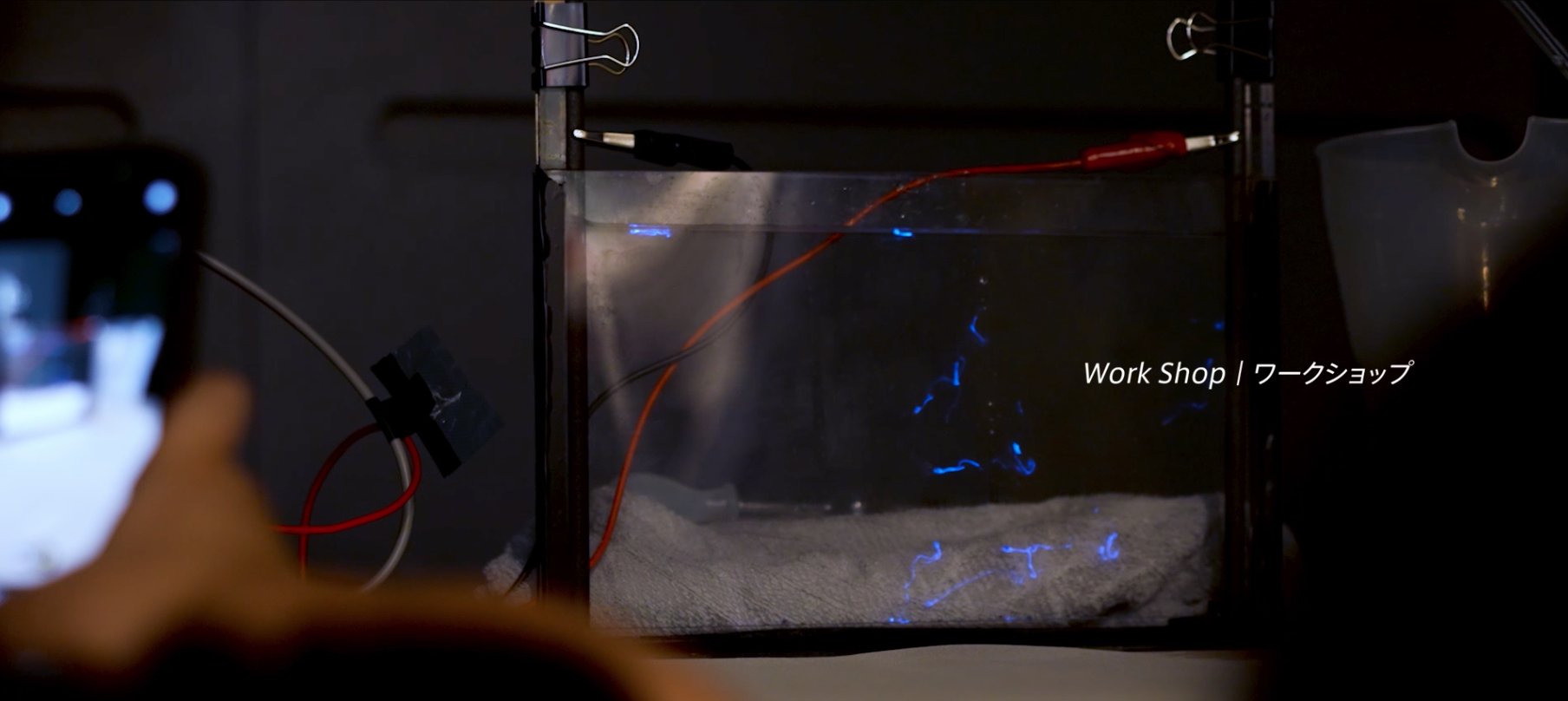

先ほどやっていたワークショップを面白く見学していました。「光る」とか「光らない」とかいうようなこともあったし、「甘くなる」とか「ならない」とかいうこともありましたね。

清水さん

ワインの場合は、「甘い糖」を「酔っぱらうアルコール」に変えているわけです。だから、醸造もワークショップでやったような身近な世界として親しみを持っていただいたら嬉しいです。

ヒラクさん

甘いブドウジュースが、飲むと酔っ払うワインに変わっていく。酵母が持っている酵素は、ブドウジュースに対して何をやっているんでしょうか?

清水さん

ブドウの甘味の基になるのはブドウ糖ですが、その構造が酵素にハマるようにできているわけです。順番にバトンを渡すように、リレー形式でちょっとずつ糖の形を変えて、次の酵素がうまく働きやすいようにする。すると、また次の酵素が働いて、その次の酵素が作用しやすいように形が変わって……と、何段階もの長い反応の結果として、糖とはまるで形が違うアルコールというものができるんですね。

ヒラクさん

酵素は1種類だけじゃなく、Aの形になったら、今度はAの形にちょうどハマるような違う酵素が出てきて、それがBの形になる。そうしたらBにハマるような形の酵素がまた出てきて、Cになって……ということをずっと繰り返していくと。

清水さん

そうです。酵母の細胞の中に、そういう反応を連続させる自分の酵素が並んでいて、ずっと待ち受けていると思えばいいですね。

ヒラクさん

ちょっと、小池田さん。これってすごいことだと思うんです! なんで酵母という微生物は、そんなにいっぱいいろんな酵素を持って、待ち受けて、いろんなものの形を変えていくんですか?

小池田さん

それは、酵母さんに聞いてください(笑)。ただ、1つ変えるだけではダメで、全体として出てくるものが、酵母自身が生きていくために必要なエネルギーを生んだり、酵母を作るための次の材料になったりしていることが重要です。きっと、そういう仕組みを長い歴史の中で、酵母そのものが学んで身に付けてきたんじゃないかと思います。

ヒラクさん

そもそも、酵素というものは生き物がつくり出すわけですよね。生き物が酵素を使うことのメリットって何ですか?

小池田さん

まず、酵素がやっているのは「化学反応」の一種だということです。普通に化学反応をやろうとすると、とても高い温度だとか、ものすごく高い気圧などが必要です。

ヒラクさん

「燃やす」とか「つぶす」ということですね。

小池田さん

はい。「燃やす」「分解する」というのは、結局はエネルギーを生み出すことですから、それくらい極端なことをしないとダメなんですね。でも、人の体内や生物の環境ではとてもそんなことができませんから、もっとおだやかにやろうとして誕生したのが「酵素」というものです。

ヒラクさん

火山がドカンとか、ものすごい地震みたいな、地球の物理運動で出てくるようなすごいエネルギーがなくても反応を起こせるものとして、生物の中に酵素が登場してきた?

小池田さん

そういうことだと思います。

ヒラクさん

この展覧会では発酵食品がいろいろ並んでいますが、食品以外の例も紹介したいと思います。身近なんだけど、意外に「酵素のおかげ」って知らないものはたくさんあるんですよ。

ヒラクさん

さて、小池田さん、清水さん。「みんなが知らないけど、すごく酵素のはたらきの恩恵にあずかっているもの」を1個ずつ紹介してもらえませんか?

小池田さん

秋になると、落ち葉がどんどん積もりますよね。それが、いつの間にか分解されてなくなり、黒い「土」になっていく。それも酵素の働きです。これも1種類の酵素じゃなくて、少しずつ、少しずつ、順番を追って分解していくんです。

逆に、土にならないものもあります。それは違う酵素の働きによって、数億年かかって「石炭」になりました。

ヒラクさん

石炭も酵素で作られたんですか?

小池田さん

酵素だけではないですが、酵素のはたらきが石炭の生成のところで必要だったということですね。

ヒラクさん

なるほど。清水さんはどうですか?

清水さん

この会場にも身に付けておられる方が数名いますが、ジーンズです。濃いブルーと薄いブルー、ちょっとずつ色が違うでしょう。これは「インディゴブルー」という色素で染めているんですよ。

インディゴ(藍)で染めると濃いブルーになるけれど、それを昔は軽石でこすって、色を落としていたんです。ところが、最近は色を分解する酵素というのがあります。これを水に溶かして洗濯すると色が落ちてくる。

ヒラクさん

はき込んでいないのに最初からビンテージっぽくなっているジーンズも、酵素で加工しているんですか?

清水さん

その製品がそう処理しているかどうかは別だけれど、酵素を使ってできます。さて洗濯するとき、赤い服と白いシャツとを一緒に洗濯するとどうなります?

ー

(会場の声)

「白い方に色が付く!」

清水さん

そうですね。白いところに赤い色が移る。

ー

(会場の声)

「ピンクになる!!」

清水さん

正解(笑)。その時に色を分解する酵素を入れておけば、たとえ色が移っても……。

ヒラクさん

あ、分かりました。色移りを防止する洗濯剤ですね。

清水さん

そういう生活に便利な商品も、酵素の作用でつくられるわけです。さらにもっとスケールが大きい例もあります。私たちの社会に役立っている「アクリルアミド」という物質をつくる酵素です。

アクリルアミドはいろんな使い方があって、例えば「紙」に光沢剤として混ぜられています。それから、海底トンネルを掘るときには穴を固めて掘っていかないといけないんですが、そのときの「凝固剤」としても使われます。

ヒラクさん

トンネル工事に、酵素が役立っているということですか?

清水さん

そうです。使われているのは、日本で見つけた酵素なんですよ。アクリロニトリルという石油化学から作られた化合物を、たった1段のシンプルな酵素反応でアクリルアミドに変えるんです。今では年間100万トンぐらい世界中でアクリルアミドが作られています。

ヒラクさん

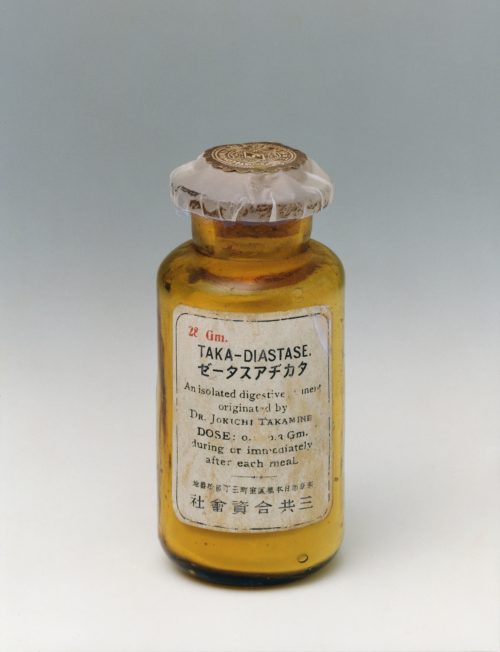

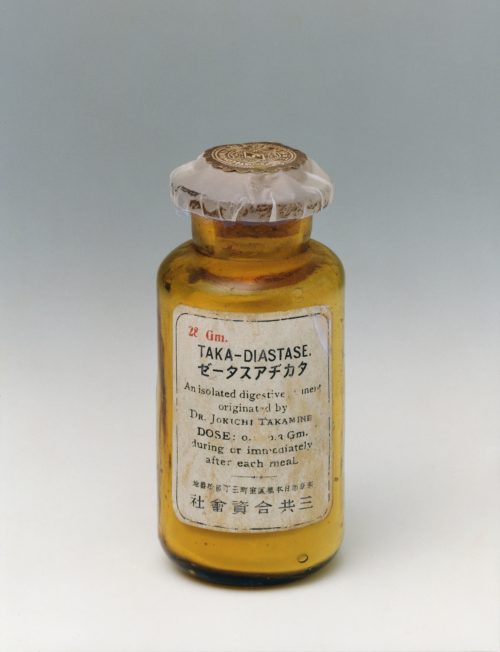

今、僕が手に持っているのはジアスターゼ ※1というもので、製品名は「タカヂアスターゼ®」です。酵素を純粋に取り出して医薬品のように使った一番初期の商品ですね。

1833年、A.ペイアンとJ.ペルソーによって、麦芽から「デンプン分解酵素」が最初に抽出されたときに与えられた名。酵素の名前の語尾に「アーゼ」をつける慣行はここから始まった。アミラーゼとも言う。

ヒラクさん

清水先生、ジアスターゼができて何年ぐらい経ちますか?

清水さん

百数十年ですね。

ヒラクさん

超ロングセラー商品でしょう。今でも世界中で使われているんですが、先ほどのアクリルアミドの酵素と同じく、これも日本人が作り出したものです。

日本には昔から伝統的な発酵産業がいっぱいあったんですが、ちょうど江戸から明治に変わっていくとき、それを応用して新しい酵素の産業が生まれていきました。

この会場で、23個の発酵文化を紹介している展示の最後が「高峰譲吉とバイオ産業」というセクションです。高峰譲吉さんのお話をしていくと、今どうして僕たちがこんなにも酵素産業の恩恵にあずかれているかが見えてきます。

1854年、富山県の高岡で生まれた科学者、実業家。工学博士および薬学博士。36歳で米国に渡り、事業で成功。日本初の化学肥料製造会社(東京人造肥料会社)を設立。理化学研究所の設立者の一人。三共株式会社初代社長。

ヒラクさん

高峰さんは、酒屋の息子として幕末に生まれました。早い段階からヨーロッパに留学して、最先端の化学、特に有機化学を学びました。自分のルーツであった醸造業の知識も生かしてアメリカに渡り、さまざまな酵素を産業化するアイデアを実現していった研究者であり、実業家であり、日本にいろんなインフラを立ち上げたすごい人なんですよ。

いったいジアスターゼとはどんなものか。小池田さん、解説していただけますか?

小池田さん

これは「消化を助ける酵素」として今も広く使われているものです。皆さん、ご飯をはじめとしたデンプン質の食べ物を食べますよね。食べ過ぎたときなどに「胃もたれ」することがあると思うんです。そんなとき、ジアスターゼを飲むと速やかにデンプンが分解され、胃腸での消化がスムーズになります。

ヒラクさん

ジアスターゼはどういう背景で商品化されたんでしょうか?

小池田さん

日本のお酒作りでは、麹からできる「アミラーゼ」という酵素を使ってお米のデンプンをまず糖に変え、今度はその糖を酵母が食べてアルコールにして――という具合に、2段階のやり方をしています。

一方、アメリカのお酒作りで代表的なのはウイスキーです。その原材料は大麦やトウモロコシ、麦を発芽させた「麦芽」です。醸造酒と蒸留酒という違いはあるものの、高峰博士は「麹を使った日本のやり方でできるはずだ」と考えて、新しいウイスキーの作り方を発明しました。

ヒラクさん

日本酒のような作り方でアメリカのウイスキーを作ったら、もっと効率化できるんじゃないか。そういう発想から高峰さんはスタートしたんですね。

小池田さん

そうです。その過程で、お酒の糖化反応を促す「酵素剤」を作ったんですね。そのときふと、これは「消化吸収を良くして、人々を健康にすることに使えるのでは?」と思い付いたのでしょう。

清水さん

タカヂアスターゼ®は100年以上前にできたお薬ですけれど、高峰博士の功績はもう一つ、「アドレナリン」の発見です。これも、世界中で今でも使われています。

100年前からあって、今でもみんなが使っているお薬って、あと一つくらいなんですよ。何だと思います?

ヒラクさん

「ペニシリン」でしょうか?

清水さん

残念、ペニシリンの発見は、第二次世界大戦の前(1928年)です。

ヒラクさん

そうか。まだ100年経っていないのか。

清水さん

正解は「アスピリン」ですね。ドイツのバイエルという化学メーカーが作った、有名な解熱鎮痛剤です。こうした発明と高峰さんの発明は肩を並べるものなんですね。

100年前にさかのぼる酵素産業の歴史。後編では、高峰譲吉博士の足跡をさらにたどり、「生き物の世界」と「化学の世界」を結びつける先駆者としての歩みを紹介します。自然に学ぶ姿勢、ヒット商品を研究開発する具体的なエピソードも披露。質疑応答では「みなさんが好きな酵素は?」「酵素を使った好きな食べ物は?」というユニークな質問にお答えしました。

<後編>へ続くこの世界のあらゆる場面で活動する酵素、その新たな可能性を求めて。

現在、さまざまな分野で活躍中の人々のもとを「酵素くん」と一緒に訪ね、お話をうかがうコーナーです。